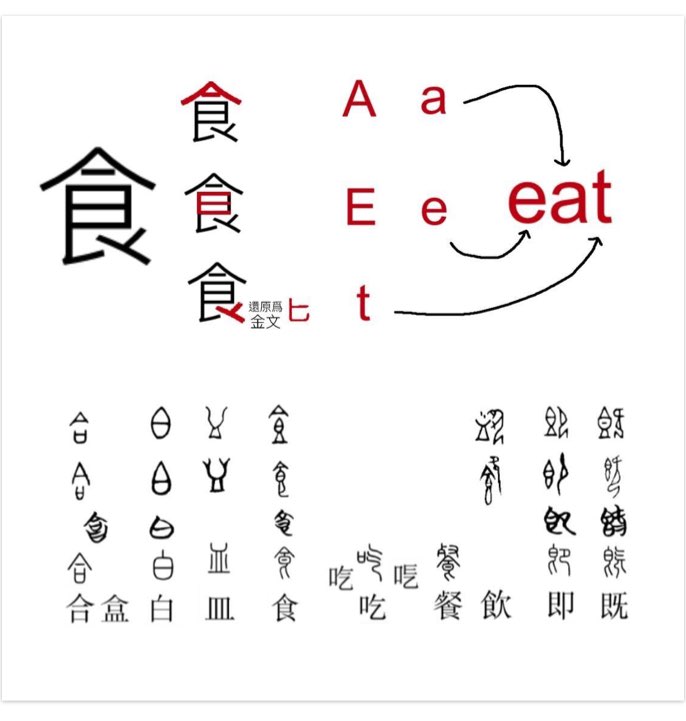

e:通過大寫 E 象徵「食」字中類似「日」的符號,而這個符號在甲骨文中寫爲類似「白」的符號,可能本指白米飯,類似 English 的 rice 之意,巧的是 rice 的字首 ri 若發音爲漢語拼音的 rì,很接近漢字「日」的華語發音,此外表示禾穀類食用植物的 cereal 一字中也有二個 e,而 food 的 oo 若合併轉爲類似 8 的符號再壓扁和方形化也很像漢字符號「日」。

a:通過大寫 A 象徵「食」字中「艮」上面的形似 A 形符號「亼」或「亽」,而於此處表示類似「含」、「張口飲食」的意思,或指盛裝食物的盒子或器皿的盒蓋。《康熙字典》版的《說文》記載「亼,三合也。」,其中「三合」可能約略形聲 seal,意指 cover 、「封蓋」之類,例如吃食也可能是用此符號表達將食物經由口部含蓋封吞入腹;但也有「集」的音韻兼釋義,而漢字造字以三爲多、爲众,所以此處解釋的「三合」一詞自然也可能有「集合」、「聚集」、「多數的集合」之類含意。

t:與「食」中右下方類似 y 或 t 的符號互轉,可能出於金文、篆文將甲骨文的「食」字中類似「皿」的食器符號改爲「匕」來代表吃飯用的的匕形餐具,如同現代常用的「湯匙」中的「匙」字裡也有「匕」的符號。

e + a + t = E + A + t = 日 + 亼 (亽) + 匕 = 食 = eat

【附圖:「食」與 English 之 eat 的文字橋接分析圖及「合、盒、白、皿、食、吃、餐、飲、即、既」字形演化】

「食」字中的象形符號由上而下排列,包含了 English 字母 A、E、t 的特徵,與 eat 直接相關,而 English 的 diet 正是類似「餐」或日常飲食的意思。ate 是 eat 的過去式、eaten 則是完成式,換句話說 eaten 在古代可能又與代表食畢或吃完飯的「既」字相通。那麼,處在介於正在進行式的用字 eating 和未來式 be going to eat 或 will eat 之間的接近飲食或準備用餐的狀態不就可能和漢字「即」相通嗎?而 English 的 feast 一字則有「會食典(禮)」或「宴會」或「節日集會」之意,而漢字「節」中也包含本來帶有準備飲食、將進食之意的符號「即」,恐怕早期的節日活動中,吃吃喝喝、享用美食也是一大節目。難怪,音近「會食的活」或「會師的活」的 festival 一字也有節日歡慶活動的意思,不過其中的 fest 比 feast 少了一個 a,可能淡化了一些強調飲食的原始習俗。

此外,從 feast 和 festival 都和節日集會活動有關來看,這兩字的字首 f 是否也可能和漢字「節」的部首「竹」互爲轉換呢?如果 f 象徵高高細細的ㄧ根竹竿、順時鐘轉約 45 度的 f 之大寫 F 又象徵三片竹葉的話,看起來似乎不無可能。

【附圖:竹字演化與「節」字部首「竹」及 feast、festival 的字首 f 及其大寫字母 F 的橋接分析圖】

值得一提的是,「吃」這個字可能就是直接從 English 的 eat 轉譯成漢字的造字,也是與「食」字意義相似的後造字 (甲骨文和金文都沒有這個字,篆文纔出現),因爲其中的「乙」形符號正是發音類似 ea 或 E。漢字中甚至還有一個異體字寫爲「口、E、乙」的組合,更是和 eat 明顯相關。(P.S. 參考【附圖:「食」與 English 之 eat 的文字橋接分析圖及「合、盒、白、皿、食、吃、餐、飲、即、既」字形演化】)

寫為橋接式就是:

1. eat = Eаt = Eo乁吃 = E口乙吃 = E口乙吃 = 吃,其中 а 分解爲「o乁」約略象徵漢字符號「口乙」, t 通過 ts 音轉爲漢語「吃」的起音 chi 或 tsi 或「ㄔ」等。但這是轉換漢字「吃」之符號「口E乙」組合的異體字。

2. eat = 一air兜 = one氣兜 = O气兜 = 口气兜 = 口气 = 吃,但這是轉換漢字「吃」的篆文字體。

3. eat = 乙ㄧT = 乙one亻= 乙O𠂉 = 乙口𠂉 = 吃,這是轉換現在看到的這個「吃」字。

也許,English 的 eat ㄧ字是從遠古漢字「食」經過象徵及形聲會意而轉譯過去的,沒想到後來漢字又從 English 的 eat 同樣經過象形及形聲會意轉譯出「吃」這個字呢!現代華語「食」發音 shí、「吃」發音 chi,台閩語「吃」發音類似 jiá、語音漢字或寫爲「呷」則可能和漢字「即」的發音及其古早的意義有更多關聯,而所謂「吃一頓飯」的「頓」字的用法又可能和 English 的 diet 一字互通,也就是類似「吃一餐飯」的意思。

所以,著眼於相異語文之間的文化交流,究竟誰纔是真正的原創者或始作俑者有時候實在很難釐清。最神秘的也許還是殷商甲骨文和古代漢字與 English 之間好像有層層緻密的關聯,然而自古以來卻隱藏在拼音文字和方塊文字表面上看似大不相同的一層表相之下。

P.S. 客家話和台閩語「食」發音都類似 xî 或 hsî,音近「吸」的華語發音,可能點出了呼吸和吸奶是人類初生就俱備的求生本能,「吃」字的篆文有「口气」組合的字形,可能也有此簡單寓意。此外「飲食」(意爲 drink & eat) 兩字常常連用,也說明了漢字「欠」這個符號也有「渴求」、「欠缺」的含意,不ㄧ定都是指吐氣 (如「吹氣」、「吹哨」、「吹奏」) 或發號施令、指揮秩序或順序 (如「次序」、「次第」、「次數」) 等。

補記:東漢許慎《說文解字》中的「吃」、「喫」、「食」與「一米」之謎

東漢許慎著作的《說文解字》記載:

「吃,言蹇難也。从口气聲。」 -- 也就是漢字「吃」可能本指「言語艱難」、「語塞」或「說話時上氣不接下氣」,尤其是從篆文字體將現今的漢字「吃」寫爲漢文「口气」的組合來看,似乎更可能意會到這類有關「言語困難」或包括現今所謂「口吃」(華語發音 ㄎㄡˇㄐㄧˊ 或 koǔjí) 與「說話結結巴巴」、「說話吱吱嗚嗚」的意思在內。

「喫,食也。从口契聲。」-- 從發音看,此字可能被後世改寫為「吃」,結果本來意通「食」的「喫」字反而變得較少人使用,「吃」字則成了至少有兩種含義的破音字,其中一種含義如上述,另義則意通「食」。現今的餐廳,筆者大概也只對「喫茶趣」還用到「喫」字比較有深刻印象。不過,也許「喫」字又是源自「食」或 eat 的完成式也說不定,因爲它不但與帶有類似象形意境的「既」字發音接近,也能精簡地寫出和 eat 的完成式 eaten 一字相關的橋接式,即 eaten = EA刀ㄧㄇ = |三Λㄧ刀口 = 丰人一刀口 = 丰大刀口 = 契口 = 喫,亦即漢字「喫」之所以包含符號「口」,也有可能是以這個漢文「口」代換字母 o 以表示 over (完成;完畢) 之意。

「食,一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从食。」、「米,粟實也。象禾實之形。凡米之屬皆从米。」 -- 其中講的「一米」當然不太可能是「一公尺」或 one meter 的意思,也不太可能是「一粟實」(一個禾實 or 一把禾實。其中「禾」意通 cereal) 的意思,比較可能是約略形聲 eat meal (喫食;喫食物;喫米飯;用餐;進餐;喫糧;食糧;喫食按例,此時意指「例行用餐」或「按照往例的食物來用餐」,不是吃珍奇美味的那種特殊品味的餐 / P.S. 此處漢譯皆按《說文解字》的觀點,使用「喫」字及「食」字而不用「吃」字) 這類拼音文字的語音漢字詞或擬聲漢字詞,但也可能是漢字與拼音文字混搭的「一meal」(一餐,此時的 meal 可能含概 meat 或「肉食」在內,不一定純粹只有「米食」或「米飯」;一份食物;一份米飯;一份米食;一份糧;一份食糧) 之意。見此特殊的解釋,個人懷疑,遠在東漢時期的《說文解字》作者許慎,似乎刻意留下了一些隱晦的線索給後人,就好像在說「別以為我們這些古人沒有接觸過拼音文字!」,進一步言,或許這些隱藏在文字中的線索,可以幫助我們解開更多古代歷史的謎團。關於 meal 與「食物」的關係,其實別說是古人了,就連貓或 cat 也可能略知一二,還記得筆者用貓乾糧餵了流浪貓幾次,流浪貓有時看到我就會叫著聽似「meal要」、「meal要」的聲音,我立刻就猜想牠可能是「要食物」或「要食按例」(需要按往例給牠的食物)。果然,當我再度備好貓乾糧給牠用餐後,牠就不再這麼叫了。或許,下回遇見牠再叫著「meal要」時,我也可以視狀況回答牠「meal有」或「meal没」,看看牠會有何反應。

P.S. 相關文章:LS.文本.2/橋接文字 - Bridge Words

Copyright @ LS. Creative Studio