利貞。 -- 面對強大的界限就像眼前有一座堅固壯盛的要塞城堡、難以通行的藩籬大牆。一般而言,如果想要突破它的禁錮或防衛,就得事先做好精密準確的偵測和計劃,佈置「震天雷」一類的密集炸彈來震撼爆破。

初九:壯于趾,征凶,有孚。/ 變卦雷風恆 -- 堅固壯盛的城牆通常配備了精良的防禦措施、立足於穩固的基礎位址,不是可以輕易逼近和穿越突破的,但是卻能經由震動的氣流在城牆內外互相傳遞可以辨認或清楚浮顯的訊號。這樣的空氣震動如果持續不斷,就可能產生爆破城牆的力量。

九二:貞吉。/ 變卦雷火豐 -- 偵測的結果是:如果採用火藥製造出可以瞬間產生大量而密集的震動訊號來鼓動空氣,就可能在頃刻間爆破瓦解堅固的城牆。用這種原理製造出來的強大武器,也包括那些看起來很像「豐」字形的「雷火陣列多管多彈頭火箭投射器」。

九三:小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。/ 變卦雷澤歸妹 -- 既然瓦解堅固壯盛的城牆沒有想像中困難,為何少數人還是執意建築城牆來防衛城市呢?君子認為應該採用雷電網或電磁屏幕來替代城牆,同時也有偵測危險的作用。如果來犯的敵群觸及連接著高能量蓄電池的「雷電藩籬」,將會立刻變得虛弱而失去戰鬥角力的攻擊能力,這是未來城市防禦最好的方式啊!(P.S.此處「雷澤」有「電池」的含意。)

九四:貞吉,悔無。藩決不羸,壯于大輿之輹。/ 變卦地天泰 -- 經過偵測試驗的結果顯示:「雷電網」或「電磁屏幕」的效用幾乎沒有任何瑕疵可言,新式的「雷電藩籬防禦天網」以三度空間的陣容決定了不致於虛弱的城市防衛系統。此時,利用大型的輪機發電裝置,以「之」字形螺旋方式把導電絲線纏繞於大型的輪機轉軸,並以大型的磁性環圈連接發電機箱並覆接在輪機轉軸的外圍來產生穩定的電流、維持強大的電力,於是城市的空間防禦就能趨於安全、處之泰然了。(P.S.「輹」本指「連接車箱並覆接在輪軸上的弧形構件」,此處則有「連接發電機箱並覆接在輪機轉軸周圍的磁性環圈」之意。「輿」字早期的象形字雖然大多被解釋爲ㄧ種四手控制的載具,但也可能以簡化的截面圖示表達「輪機發電裝置」,其中以「車」代表「輪機轉軸」、「車」兩側似雙手的符號代表一對弧形的「磁性環圈」、下方的雙手符號則代表「輸入輪機轉軸的運轉力量」。)

六五:喪羊于易,無悔。/ 變卦澤天夬 -- 為了雷電網或電磁屏幕的設置與高能量蓄電池的能源需求供給,作出非常重大的決定、投入許多人力和資金,甚至可能造成經濟一時的潰決。在此變易交替之際,也許會喪失不少群眾的支持呢!然而,眼看計劃就快逐步實現,有什麼好後悔的呢?(P.S.此處「羊」解爲「群眾」。由於羊通常是習慣群集生活的動物,《易經》作者在此可能把「群」字用「羊」字來速記或簡寫,表達「群眾」的意思。)

上六:羝羊觸藩,不能退,不能遂,無攸利,艱則吉。/ 變卦火天大有 -- 果然,當敵群來犯、觸及雷電藩籬之時,進退不得、無法輕鬆突破和穿越。艱深難懂的技術原理,經過不斷的研發、測試和改良,最後終於有了完善的結果。然而,大有來頭的高能量電磁波發射器卻可以瞬間發射如同太陽風爆般的電磁脈衝微波輻射、干擾和破壞雷電藩籬的防禦力。此時,戰爭的型態和規模也變得更加多元複雜、令人聞之色變。(P.S.此處「羝羊」解爲「群集前來抵觸破壞的敵方群眾」。)

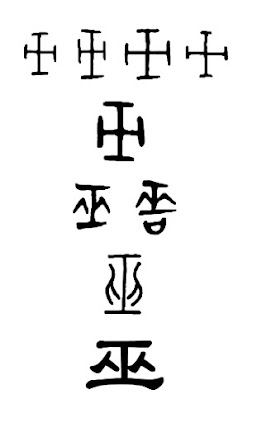

"What a great wall! When I watched the graphical hexagram of this qua, I almost could make sure it really looks like a small section in a series of the very traditional defensive wall which might have been built by skillful masonry and defensive constructors in history."

"Yes! Maybe you also can imagine there was a smart archer who carried a bow and arrows,.......and stood beside the crenel between two piles on that section of wall for watching and guarding. The original author of The I.E. Scripture seemed like roughly show us an archetype about the defensive wall of an ancient castle or a fortress city in this symbolic image."

"And the title words '大壯' of this qua seemed like having some features related to big and strong, or very great and con-solid. It probably revealed that the original Great Wall in China might be constructed during a very old ancient time, not just the later time near to Chin Dynasty in Hanese history."

"At the beginning in this qua, the lyrics already told, actually the con-solid wall wasn’t difficult to be destroyed by exploding a kind of ancient bomb 'Shaking Air Thunder', so called '震天雷' which seemed like being able to make a loud sound as the thunder and have power to shake and break the wall by quickly drumming and expanding the air. Such exploding weapon's name and its production technology were exactly noted and documented during the Sung Dynasty in Hanese history, but from this qua I suspect its more original and powerful type might already have been created during more ancient time."

"的確!歷史文獻曾經記載「震天雷」是出現在 13 世紀宋代的爆破兵器,據說是一種鐵殼包裹火藥製作的炸彈,但是《易經》在這裡卻顯示,更久遠以前的遠古時代可能早就存在更原始、威力更強大的類似製品。...... Why? Because of there was a multiple shooting pipes and warheads bombing system seemed like Arrayed Shaking Air Thunder, and its basic form might look like the ancient pictogram about this Hanese word '豐' which was noted in the second yao of this qua, such powerful weapon could easily break and destroy the solid defensive walls."

"And that's why those ancient journalists and predictors had ever suggested to give up building the heavy walls which protecting the fortress city, and to try to create and set the brand new of the three dimensional defensive systems as Thundering Electrical Defensive Spacial Web around the city in the third yao."

"In the fourth and fifth yao, the lyrics described the basic form in detail about the large electricity generator, because of such Thundering Electrical Defensive Spacial Web needed powerful and stable electricity to maintain its defensive ability. It might need a large amount of investment and impact the overall economy during its construction time, even lost many people's confidence and support."

"At last, they finally made such powerful defensive system work out very successfully to against the attacking of group enemies, but they also found that the high energy electro-magnetic pulse micro-wave weapons might easily interfere and destruct the Thundering Electrical Defensive Spacial Web in a moment by shooting its exploding radiation as the more powerful solar storm. From then on..….the wars became more complex and horrible."

雖然雷電網或電磁屏幕可以建立強大的城市防禦,卻也難敵更高能量電磁波脈衝武器的干擾和破壞。如果要長久維持它的效用,就得提高它的能量層級,並且持續供應穩定而不中斷的、更強大的電力,同時尋找效率更高而不虞潰乏的能源供給。為此,能源動力系統就必需晉階到一個更上乘的技術層次纔行啊!

"So, to those ancient citizens, the major question about the city defense might become how to create more sufficient and powerful electricity power plant."

"That meant, they ought to find more powerful energy resource for building the more progressive electricity generator."

"That's why the next qua '晉' was going to talk about the general advance or promotion, and kept going forward to a higher level integration involved a bond genus of knowledge and materials."

"That must be not only a normal progressive time, but a generational progressive time in humankind's civilization, if they had got the very power electricity generator........"

"And that's why this word '晉' was a little sounded like 'gen', it might involve the meanings about 'genus’, genera', 'general', and 'generation'......... Was that impacting the humankind's civilization to go forward to a very powerful generation time in the next qua?......"

When I kept thinking about this qua, I saw a big turtle slowly crawled on the beach, then I thought this Hanese word "壯" might be also created for presenting the ancient soldier's defensive shield and the sleeveless garment armor, because of "士" had a meaning about the crossing soldiers and sometimes they might stay behind a symbol of big plate "爿" as a standing wall to build the defensive line just liked this word "壯".

So, "大壯" might also have some other features about symbolizing a large troop of armored crossing soldiers or the giants in ancient myths and legends, even involved very big armored vehicles........ They seemed like could easily destroy or defense the heavy fortresses in ancient times........

And........when a section of the sea waves just looked like a series of the pictograph hexagram of this qua, it might be waving highly like a great wall and carrying the mighty force of bordering or destructing..............

Copyright @ LS. Creative Studio